住まいのお金

太陽光発電の基礎知識|「売る」から「使う」時代へ

太陽光発電、見直すなら今

ここ数年、再び注目を集めている「太陽光発電」。

・電気代の高騰

・災害に備えた“電力の備蓄”ニーズ

・国のカーボンニュートラル目標に向けた支援制度の充実

といった背景のもと、これまで導入を見送っていたご家庭や、これから新築住宅を建てようと思っているご家庭でも関心が高まっています。

しかし一方で、「売電ってもう儲からないんじゃない?」「蓄電池って高そう」「仕組みがよくわからない」といった声も多く聞かれます。

この記事では、太陽光の基本から、現在の売電事情やZEHとの関係などを解説していきます。

1. そもそも太陽光発電って?仕組みと導入の全体像

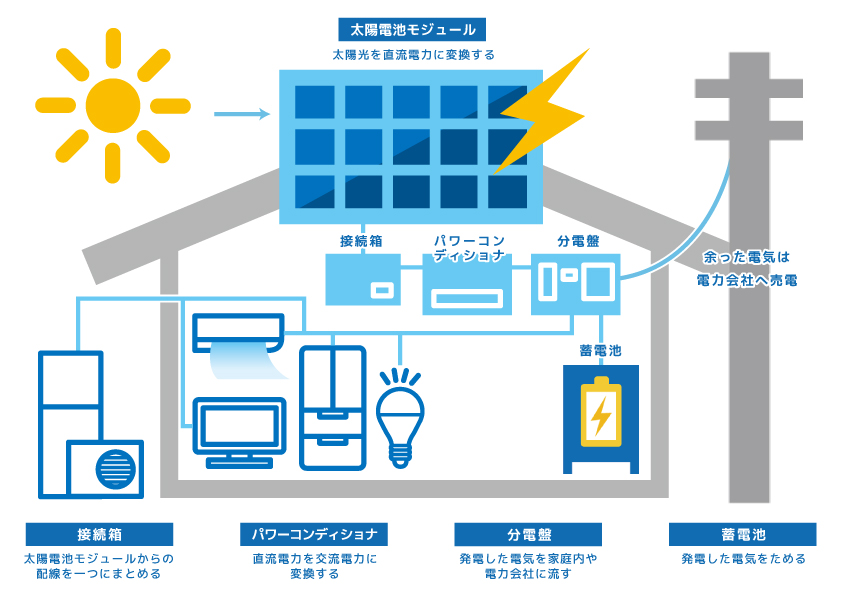

〈太陽光発電の基本構造〉

太陽光発電とは、屋根に設置した「太陽光パネル(モジュール)」で太陽の光を受けて電気をつくる仕組みです。

作られた電気(直流)は「パワーコンディショナ」という機器を通して家庭で使える交流に変換され、以下のように活用されます。

・日中はつくった電気を自分で使う(自家消費)

・余った分は電力会社に売る(売電)

・蓄電池があれば充電して夜に使うことも可能

また、HEMS(エネルギーマネジメントシステム)という管理機器を連携すれば、発電量・使用量・売電量などを「見える化」でき、エネルギー意識も高まります。

▼補足:直流(DC)と交流(AC)って何が違うの?

・直流(DC)は、常に一定方向に流れる電気→太陽光パネルで発電される電気はこの「直流」です。

・交流(AC)は、方向が周期的に変わる電気(一般家庭で使われる電気)→コンセントから出ている電気はこの「交流」です。

そのため、太陽光パネルが発電した直流の電気をそのまま家電に使うことはできません。

ここで活躍するのが「パワーコンディショナ」です。

この装置が、直流を交流に変換して、家庭内で使えるようにしてくれます。

つまり、太陽光発電とパワコンはセットで成り立っているのです。

2.太陽光発電のメリットとデメリットを整理

〈メリット|導入の魅力〉

・電気代の節約

自宅でつくった電気をそのまま使うため、買う電気の量が減り、電気代を節約できます。最近では、電力会社の料金単価が30円/kWhを超えるケースもあり、特に昼間の消費電力が多いご家庭では大きな効果があります。

・災害時も最低限の生活を維持

台風・地震などによる停電時でも、発電中であれば太陽光で電気が使えるほか、蓄電池があれば夜間や曇天でも家電を稼働できます。命を守る備えとしても注目されています。

・売電収入

余剰電力は、電力会社に売ることができ、毎月の収入にもなります。特に10年契約のFIT制度期間中は、売電単価が固定されているため、家計の安定にもつながります。

・環境にやさしい

再生可能エネルギーの代表である太陽光は、発電中にCO₂を排出しないクリーンエネルギーです。家庭レベルでも脱炭素に貢献できる点は、これからの社会に欠かせない要素です。

〈デメリット|注意点やリスク〉

・発電量が天候に左右される

太陽光は天気や季節によって発電量が変動します。梅雨や冬季は発電量が下がるため、期待しすぎない運用が大切です。

・導入コスト

標準的な4~6kWのシステムで100~150万程度(工事費含む)が目安。蓄電池を追加すればさらに費用がかかります。

・定期的な機器交換が必要

太陽光パネルは20~30年と長寿命ですが、パワーコンディショナは10~15年程度で交換が必要になることがあります。

3. 売電価格は年々減少傾向に。その背景と理由は?

太陽光発電を検討するうえで、多くの人が気になるのが「売電価格」の変化です。

2012年にFIT制度(固定価格買取制度)が始まった当初、住宅用の売電価格は42円/kWh(10年間固定)という高い水準でした。

しかし、2025年現在の住宅用売電価格は16円/kWh前後と、大きく下落しています。

この変化には、さまざまな背景と政策上の理由が絡んでいます。

・FIT制度の目的が「再エネ普及」だったため

FIT制度の目的は、太陽光を含む再生可能エネルギーの初期普及を後押しすることでした。開始当初はまだ太陽光パネルの価格も高く、一般家庭が導入するにはコストのハードルが大きかったため、高い買取価格で投資を促す必要があったのです。

しかし、制度開始から10年以上が経ち、技術の進化と大量導入によって、

・パネルの価格は約1/3以下に下落

・一般家庭でも導入しやすくなった

・発電量の予測や施工技術も成熟

という状況になり、「補助的な高価格での買取」が不要になったと判断されているのです。

・売電にかかる「再エネ賦課金」が国民全体の負担になっている

FIT制度の仕組みでは、発電した電気を高い価格で買い取る費用の一部を、国民の電気料金に上乗せする「再エネ賦課金」として回収しています。

つまり、誰かの太陽光発電による売電収入は、電力消費者全体が支えている仕組みなのです。

この賦課金は年々増加しており、2024年度時点では一般家庭1軒あたり年間6,000円前後の負担となっており、国民負担の抑制が課題になっています。

そのため政府は、売電価格を段階的に下げることで、賦課金の抑制を図っているのです。

・太陽光発電の発電ピークが「昼間」に集中しているため

太陽光発電は日中に発電しますが、実は昼間は電力需要がそれほど高くない時間帯でもあります。(特に家庭部門)

その結果、日中の電力市場では「電気が余る」現象が起き、電力の価値(価格)が下がる=売っても安いという構造になりやすくなっています。

また、日射量の多い地域や建物が急増したことで、局所的に「供給過多」が起こる場合もあり、市場原理的にも売電価格は下がりやすい傾向にあります。

・「売る時代」から「使う時代」へと政策転換が進んでいるため

国のエネルギー政策は、近年「売電収入」から「自家消費」へと軸足を移しています。

・エネルギーの地産地消

・災害に備えた家庭内エネルギー自給

・電力の分散化による供給リスク軽減

といった背景から、「家庭でつくって・家庭で使う」ことを促進する流れができているのです。その象徴が、「蓄電池の補助金拡充」や「ZEH(ゼロエネルギーハウス)支援」などの制度です。

売電価格の低下は、こうした方向性を後押しする意味でも設計されています。

▼補足:新時代の売電スタイル「FIP制度」とは?

FIP(Feed-in Premium)制度とは、FIT制度に代わる新たな支援制度で、発電した電気を市場価格で売る代わりに、プレミアム(補助金)を上乗せして支給するという仕組みです。

しかし現時点で、FIP制度は住宅用の太陽光(10kW未満)には適応されていません。

ただし将来的に「売電をやめて市場で売る」という考え方が一般化すれば、家庭にも波及する可能性があります。

FIP制度の登場により、エネルギーを「市場に任せる」のではなく、「自分でコントロールする」という考え方が広がっています。

4. 蓄電池との組み合わせで“使う”を強化

売電価格の下落にともない、「つくった電気を自分で使う=自家消費」が主流になっています。

その際に欠かせないのが「蓄電池」の存在です。

蓄電池を設置すれば、昼間に発電して余った電気を夜や非常時に「ためて使う」ことが可能になります。

つまり、自家消費を最大化できるだけでなく、停電時の備えや光熱費削減にも大きく貢献します。

〈蓄電池を導入する4つのメリット〉

・自家消費率が大幅アップ

太陽光だけでは日中に使いきれない電力が多く、余剰分は売電に回されます。

蓄電池があれば、その余剰電力をためて夜に使えるため、電力の自給率(エネルギー自立率)が大幅にアップします。

・電気代の節約幅が大きくなる

電力会社から買う電気は、日中・夜間ともに単価が高くなっています。(特に再エネ賦課金や燃料調整費で上昇中)

蓄電池に充電した電気を夜間の照明・冷暖房・家電に使えるため、高単価時間帯の電力購入を回避できる点は非常に経済的です。

さらに電力プランによっては深夜電力(23~翌7時)を活用し安い時間帯に蓄電し、昼に放電する逆パターンも可能です。

・停電時でも家庭内電力を維持できる

停電時にはパワコンが自動で切り替わり蓄電池の電気を非常用回路に供給。冷蔵庫・照明・スマートフォン充電など、最低限の生活を維持できます。

特に全負荷型の蓄電池であれば、家全体に電力を供給でき、冷暖房やIH調理器、給湯器も使える場合があります。停電が多いエリア、災害リスクが高い地域では「防災設備」としての価値も非常に高いです。

・ZEHや補助金の条件に合致しやすくなる

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)において、蓄電池は「必須」ではありませんが、自家消費率の向上、CO₂削減効果の評価が加点対象となります。

また、各自治体では「防災型」「再エネ活用型」などの名目で蓄電池への補助金制度を用意している場合があり、導入費用を抑えることが可能です。

5. ZEHとの相性も抜群!

〈ZEHとは?〉

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)は、省エネ・断熱・創エネを組み合わせ、「家庭で使うエネルギー≦自分でつくるエネルギー」を実現する住宅です。

〈ZEH認定の要件〉

・強化外皮基準の達成

住宅の外皮(壁・屋根・窓など)の断熱性能は、UA値という指標で評価されます。

地域ごとに基準値が設定されており、ZEHでは以下が目安です。

① 北海道や東北など寒冷地域(地域区分1~2):UA値≦0.40

② 東北北部や中部(区分3):UA値≦0.50

③ 太平洋側暖地含むその他地域(区分4~8):UA値≦0.60

これは「UA値は数値が小さいほど断熱性能が高い」ことを意味し、高断熱性能によって快適な室内温度が保たれます。

・一次エネルギー消費量の20%以上削減

冷暖房・換気・照明・給湯に必要なエネルギーを表す一次エネルギー消費量について、基準となる「平成25年基準」から20%以上削減する必要があります。

この達成には以下の組み合わせが重要です。

① 高効率エアコン・給湯器(エコキュートなど)

② LED照明

③ 太陽光発電・HEMSとの連携による機器制御

・再生可能エネルギー設備の設置(創エネ)

ZEHの要件には、創エネ設備の導入が必須です。

① 太陽光発電システム(容量の明確な下限はないが、一次エネ削減達成に必要な容量)

② 将来的には蓄電池や燃料電池などの追加設備も評価対象

・エネルギー収支で一次エネ消費を100%以上削減

創エネ設備を含めて、年間の一次エネルギー収支を正味ゼロ以上にすることが最終目標です。具体的にはBEIを0からマイナスにするイメージで、創エネ分で消費分を上回る状態を目指します。

※BEIとは:Building Energy Indexの頭文字を略した言葉で、住宅や建築物のエネルギー効率を示すための指標です。

「BEI = 設計一次エネルギー消費量 / 基準一次エネルギー消費量」で算出され、BEIの値が小さいほど省エネルギー性能が高いことを意味します。

▼補足:追加制度「ZEH+」や「Nearly ZEH」について

さらに高水準を目指す制度もあります。

・ZEH+(ゼッチプラス):UA値≦0.50(さらに高断熱)、一次エネ削減≥25%(BEI=0.75)、蓄電池設置(初期容量≥5kWh)やHEMS搭載など

・Nearly ZEH(ニアリーゼッチ):外皮性能やBEI基準を満たしつつ、創エネ設備はなくても「ZEH水準」の性能を評価

太陽光は「売る時代」から「使う時代」へ

以前は「売電で儲ける」が主流だった太陽光発電。

今は「家でつくった電気を家で使って家計を守る」――そんなエネルギーの使い方が求められる時代です。

蓄電池やHEMSを組み合わせれば、災害への備えにもなり、ZEHとしての価値も高まります。そして何より、「エネルギーを自分でコントロールする暮らし」が、これからの安心と自由を生み出していくのです。

この記事のまとめ

- 売電収入よりも、電気代の削減効果の方が長期的なメリットがあります

- 蓄電池を組み合わせることで、自家消費・停電対策・ZEH対応が一気に実現

- 「買う電気」から「つくって使う電気」へ。エネルギーの自立が暮らしの強みになります